大川社労士事務所は、横浜市中区、神奈川、東京、を中心に活動しております。

就業規則、労務管理、助成金、給与計算、社会保険業務をトータルサポート

大川社労士事務所・CLIP合同会社

〒231-0062神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル4階

045-550-3156

営業時間 | 9:00~18:00(土日祝を除く) |

|---|

お気軽にお問合せください

産休・育休に伴う社会雇用保険手続まとめ(2024.10更新)

今回は、従業員の出産・育児休業に伴う社会保険、雇用保険手続をまとめてみました。

従業員の出産、育児休業に伴う手続は意外と多く、煩雑であるため、人事総務担当者の悩みの種だと思われます。

手続漏れがないようしっかりスケジュールを組んで取り込みましょう。

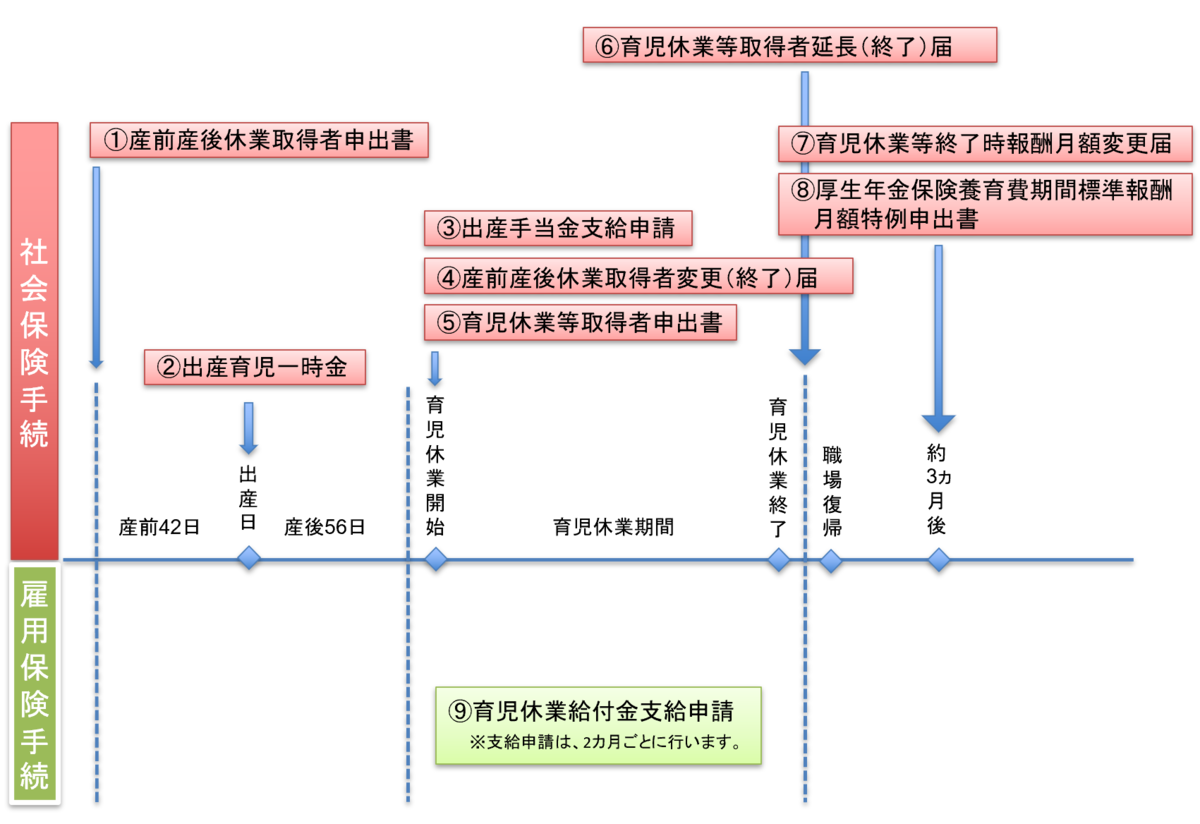

手続の全体図

手続の種類と行うタイミングは、以下の図のようになります。

それでは、各々の手続の詳細について、お伝えさせて頂きます。

①産前産後休業取得者申出書

【概要】

産前産後休業(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)期間中の社会保険料が免除されます。

手続時期は、産前産後休業期間中です。

【留意事項】

・産前産後休業期間中における給与が、有給・無給であるかは問いません。

・保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌

日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了

月)までです。

※保険料免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する

際は、保険料を納めた期間として扱われます。

・出産日が予定日よりずれた場合は、後で記載する「産前産後休業取得者申出

書/変更届」が必要になります。

【添付書類】

・無し

②出産育児一時金

【概要】

妊娠4ヵ月(85日)以上の方が出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)出産育児一時金が支給されます。

※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。

【留意事項】

・本人が、直接支払制度(病院が本人に給付を支払う)を利用し、出産費用が

42万円を超えている場合は、 会社の手続は不要です(大半がこのケースに該

当します。)

・出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額の支給申請を行い

ます。

・直接支払制度を利用しない場合は、出産育児一時金の申請を行います。

【添付書類(直接支払制度を利用しない場合)】

・医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し

(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度

に対応していない旨が記載されているもの)

・出産費用の領収・明細書の写し

・申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受け

ること

③出産手当金支給申請

【概要】

被保険者の産前産後休業(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)期間中に、その間給与の支払いを受けなかった場合に出産手当金が支給されます。

【支給額】

1日当たりの金額:【支給開始日の以前12か月間の各標準報酬月額を

平均した額】÷30日×(2/3)

【留意事項】

・ 給与の支払いがあったとしても、出産手当金の金額より少なければその差額

が支給されます。

・出産手当金は出産日(出産日が出産予定日より遅れた 場合は出産予定日)

以前42日(多胎妊娠は98日)から、 出産日後56日までの期間について支給

されます。

※実際の出産が予定日より遅れた場合は 42日+α+56日

【添付書類】

・医師または助産師の意見書

④産前産後休業取得者変更(終了)届

【概要】

出産予定日と異なる日に出産したことにより、当初申出した産前産後休業期間に変更があったとき、「産前産後休業取得者変更(終了)届」を日本年金機構へ提出します。

【留意事項】

・「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出せずに、次に記載する「育児休業等取得者申出書」を提出した場合、同申出書は返戻されてしまいます。

・出産予定日どおりに出産した場合や、出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出した場合(産後休業期間中に提出のこと)は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要です。

【添付書類】

・無し

⑤育児休業等取得者申出書

【概要】

育児休業期間中の社会保険料が免除されます。

手続時期は、育児休業等を取得したときになります。

【留意事項】

・保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日

の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までで

す。

※免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将来、年金額を計算する際は、

保険料を納めた期間として扱われます。

【添付書類】

・無し

⑥育児休業取得者延長(終了)届

【概要】

・育児休業を延長する場合は、延長手続が必要になります。

・育児休業等期間が予定日前に終了した場合、事業主は「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構へ提出します。

【添付書類】

・無し

⑦育児休業等終了時報酬月額変更届

【概要】

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、一定の要件を満たす場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。

【要件】

①これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額(※)との間に1等級以上

の差が生じること。

※標準報酬月額は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月分の報酬の平

均額に基づき算出します。ただし、支払基礎日数が17日未満の月は除きま

す。

②育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月のうち、少なくとも1か月におけ

る支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以

上であること。

【添付書類】

・無し

⑧厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書

【概要】

子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置になります。

「育児休業等終了時報酬月額変更届」とセットで行います。

【留意事項】

・対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前

月まで等です。

【添付書類】

・戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書 ※令和7年1月1日から省略可

・住民票 (個人番号の記載がないもの)

※被保険者と養育する子の両方のマイナンバーを申出に記載することで、

住民票の写しが省略可能となりました。

⑨育児休業給付金支給申請

【概要】

被保険者が1歳(一定の要件に該当した場合は、最長2歳)に満たない子を養育するための育児休業を取得し、育児休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べて80%未満に低下した等、一定の要件を満たした場合に、育児休業給付が支給されます。

【給付額】

・開始から180日目までは、休業開始時賃金日額×支給日数×67%

・181日目からは休業開始時賃金日額×支給日数×50%

※「休業開始時賃金日額」とは、原則として育児休業開始前6カ月間の総支給額を180で割って算出します。

【主な支給要件】

・賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上あること

・支給単位期間に支給された賃金額が休業開始時の賃金月額の80%未満である

こと。

・支給単位期間において就業していると認めれる日数が10日以下であること。

【添付書類】

・母子健康手帳

・賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、雇用契約書など

・電子申請を行う場合は、記載内容に関する確認書

(提出代行に関する同意書)

最後に

従業員の出産・育児休業に伴う社会保険、雇用保険手続は以上になります。

やることが多いですね。大変ですね。

なお、雇用保険の育児休業給付金申請においては、申請を2カ月に1回ごとに行います。手続を忘れがちになってしまうため、スケジュール管理をしっかり行いましょう。

お客様の声

代表取締役 宮成英昭 様

URL:http://www.miyanari.co.jp/

(オフィス家具 製造/販売等)

大川社労士事務所は、とても信頼のできる社労士事務

所です。

弊社と大川先生との出会いは今から7~8年前。

常に謙虚で誠実に対応してくださる先生の姿勢が大変好印象でした。

数年のブランクを経て再びお世話になるご縁を頂いた今も、その真摯な姿勢は当時のまま。

特に、他の社労士事務所では断られても当然の、緊急で煩雑な依頼を快く引き受け、迅速かつ的確に処理をしていただけた事には、深く感謝しております。

大川先生には、会社と従業員のために、末永くご指導いただきたいと考えております。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。

まずはお気軽にご連絡ください。

※現在、新規のご依頼は一時停止しておりますが、限定的に1社(従業員数20名程度)に限り、給与計算・社会保険手続・助成金申請などの顧問業務をお引き受け可能です。ご依頼いただいた際には、丁寧かつ手厚いサポートを提供させて頂きます。

※助成金業務はスポットで対応はしておりません。

お気軽にお問合せください